連載8

第8回 サバニ大工 ~ 糸満うみんちゅのこころ ~ その3

宮崎・串間/1994年

3泊4日で九州に行く機会があった。読谷中学校の修学旅行に同行しての、アルバム撮影だ。その途中、予定していた博物館での撮影許可が下りず、少しのあいだ時間ができた。大宰府の国立博物館の周囲は、なかなか立派な杉の林に囲まれている。生徒を待つバスの運転手さんたちがタバコをくゆらせている脇を抜け、杉林の中に入ってみた。

冬枯れのアジサイが、そのまま繊細なドライフラワーの作品になっている。見上げると、まっすぐに伸びた杉の幹の先に、陽に照らされた葉むらがあった。見慣れた沖縄の樹々の丸い葉ではなく、針葉で、隙間が多い。

よく見ると、幹の中ほどからも新しい枝が出てきている。“そうか、これが節になるんだな”サバニの材料になっている杉板のことを思う。これは飫肥杉(おびすぎ)ではないが、本来ならよい材木をとるために下枝は伐っておかなくてはならないのだろう。

植物の育つ力は、ゆっくりだが力強い。少しでも手を抜くと枝葉が伸びてくるから、手入れは並大抵のことではないと思われた。

杉林の中の空気は、シンとしている。そんな表現しか思いつかない。やんばるでは、足元に目をやれば何かしらの生きものが忙しそうにしているのだけれど、ここは遠くで鳥の声が聴こえているだけで、まるで植物しかいない世界のように思えた。

たぶんもっとじっくり見れば、この林ならではの、いろいろないのちの循環が見えてくるはずだ。ふと見ると、さっきの枝に枯れ草色をしたウグイスがとまっている。僕と目が合うと、またさっと藪の中に降りる。「ジャッ、ジャッ」という地鳴きがだんだん遠ざかっていった。同じ人間の手の入った林でも、今も植林の色を濃く漂わせるこの林と、もうジャングルに帰りつつあるような沖縄の森とでは、語りかけてくるものが全然違うのだな、と思う。

生徒たちが帰ってきた。再びバスで移動を始める。窓外にはいつまでも杉林が続いている。沖縄と比べると九州は広い。単純に、広いぶん生きものの気配は薄まるのかもしれない。土地の様子がそのまま林の性格に反映されているような気がした。

*

11月8日、工房を訪ねた。ホワイトボードを見ると、じつにいろいろな作業がある。城野さんが、作業を文とイラストで克明にノートへ記録しているから、サバニが生まれるころには、すごい資料になっているはずだ。

今日の工房はゆっくりとした空気に包まれていた。作業が順調に進んでいることもあるだろう。

清さんは甘いものが好きだ。お菓子があると、すーっと手が伸びてくる。今日も差し入れのせんべいを食べながら、「これ食べてもおなかいっぱいになった気がしないさ…。コーヒー、お茶どっち? ルートビア(※)もあるよ」

と手を休めて一服する。

「ルートビアって杉カジャー(杉の匂い)するよね。なんの材料かね」高良さんがつぶやく。サバニづくりで毎日杉と向き合っているから、考えも杉にいくのかな、

とちょっと楽しくなった。

※ ルートビア…沖縄のファーストフード店「A&W」のノンアルコール炭酸ドリンク。

部屋の片隅のビニル袋には、木屑が山のように入っている。ハマスーキのスタッフ守谷さんが畑で野菜づくりに使うらしい。「畑に入れる前の記録」といいながら携帯で写真を撮っている。「畑に入れたあと」も撮る。

事務局のボランティアスタッフの守谷さんは、一見クールだが、話していると面白い。オリジナルな世界を持っている人だ。冬の畑にはサンチュ、ほうれん草、春菊、レタス、トマトなんかがあって、今日はジャガイモを植えるという。「じゃ、野菜できあがったら私のぶんよこしてくれ~」と清さんからの一声がかかる。

工房の一角では、通販でも扱っている海用品、“カタッパー” が製作中だった。

中がタバコ入れになっている木のまくらである。その発想につい微笑んでしまう。なんと遊び心のある大人だろう。そして、それもかなり真剣に、あーでもない、こーでもないと発明したに違いない。

謙さんは?と見ると、年代物の工作機に向かい合って悪戦苦闘している。機械のラベルを見ると、造られたのは昭和一桁代らしい。ドリルの切れが悪かったが、清さんが刃先を外し、ヤスリで研ぎはじめた。また細かい作業だが、清さんにしてみれば刃物を研ぐのは基本なので、あたりまえのことなのだろう。

調整が済み、機械に取り付けると、よく削れるようになった。クスノキのいい香りが工房に流れる。謙さんは上機嫌でカタッパーの溝を掘っていく。テンポのよい音が工房に響く。

清さんが大きな声で高良さんに話している。

「帆柱用の材、5本注文したよ。6メーターあれば充分でしょ。5メーター40くらいか。あんまり帆が大きすぎてもみっともない。あんまり頑丈な、硬い材料だったらサバニには重たすぎる」

清さんたちは実際に漕いでいるから、帆のバランスのことも肌で感じている。僕も写真を撮る前に、そんなことをできるだけ知っておきたい。カメラを何に向けるのか。その時点で写真のメッセージは決まってきてしまうからだ。

今日は刃物のメンテの日である。高良さんは刃を研いでいるが、しきりに首をかしげていた。どうも刃が欠けてしまっているようだ。木の硬いところで力を入れすぎてしまったらしい。清さんが言う。

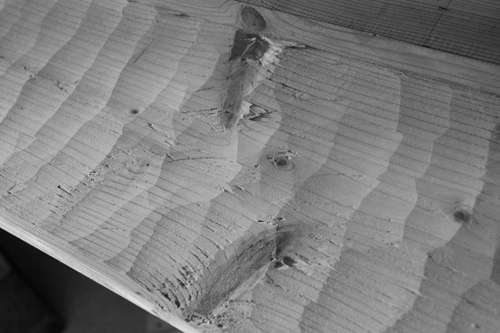

「種類がいっぱいあるから、なれるまでは砥ぎ出すのはたいへんさ。削るときも木の小節や長節の曲がり方によって対応変えないと、刃も簡単に折れるよ。“イキブシ/生き節” “シニブシ/死に節” というんですけどね、節をちゃんと見極めておかんと。シニブシからは水漏りますもんね。埋めておかないと」

九州で見た、杉の幹から伸びる小枝のことを思った。自然のものだから、それを全部なくそうとするのではなく、対応を変える。清さんの言葉からは、そんな姿勢を感じた。

今帰仁(なきじん)で長年、有機農業を中心にハルサー(畑人)をやっている

片岡俊也さんの言葉を思い出す。

「虫にはどうやっても勝てん。ネット張ったり、いろいろ対策はやりよるけど、

結局は諦めるの。僕らは、畑の周りに木とか草とか、いろんな虫の住める場所を残しておくくらい。そしたら何かひとつの虫が増えよっても、別の虫が来て食べてくれたりする。自然には逆らえんのです」

背中を丸めて砥ぎ石にむかう高良さんを見ながら、柔軟であることのほうが、力で押し切るよりも奥深いんだな、と感じた。

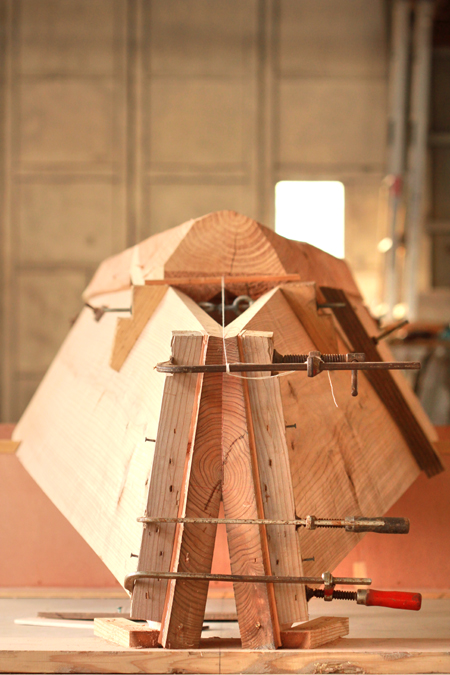

工房に午後の光がさしこむころ、清さんが作業にとりかかり始めた。チョウナで荒削りをした面が美しい。そのまま森の中にあっても違和感がなさそうだ。

清さんは、サバニの形を見せはじめた杉の表面を、工具でなだらかに削っていく。なんべんも、同じところをなでるように削る。杉の粉が部屋を舞い、ゆっくりと天井から降りてくる。

視線を低くしてみると、船体がカーブとカーブで構成されているのがよくわかる。それはまるで、凪ぎの日の波のように、優しい曲線である。海の荒々しい面と柔らかな面、その両方にサバニは触れるのだ。この形は必然なのだと思う。

サバニがまだ海にたくさんあったころ、海人たちはどんな暮らしをし、どんな目で世界を見ていたのだろう。風と潮の力を借り、自在に遠方の国へと出かけた暮らしは、きっと、とてもグローバルな世界観を育んでいたのではないかと思う。 一方で、港には家族が待っている。そこに獲れた魚を積んで帰ってくることも,大きな目的だったろう。今は半分伝説のようになってしまった糸満海人の姿について、謙さんに聞いてみた。

「沖縄ではサメのことを“サバ” といいます。フカですね。そのフカ漁があるんです。“サバニ” というのは“サーブニ”、“サメ用のフネ” という意味だと考えています。

昔からサメは、いろいろ利用されていたんですね。フカヒレを輸出していたし、肝臓から煮てつくる肝油はフネの手入れに塗って使う。今は女性用に「スクワラン」として出ていますよね。糸満というのはすごいところで、カマボコもそう。

たとえば沖縄そばにカマボコ、載っているでしょう。これはね、昔の名残で、一番安い肉はサメの肉だったんです。豚肉は高級品だった。それでサメの肉を使って作った。におい消しで、ほかにもグルクンとか、たくさんとれる魚も混ぜて使ってね。

糸満カマボコにはごぼうも入ってます。これも匂いを消すために入れたのが始まりだけど、今は“繊維質があっておなかにいいよ” ということになっている。栄養の分析も何もわからなかった時代から。面白いよね」

ドリルの刃を研ぐ。

「このサバニを九州の杉でつくる前は、なにでつくっていたか。沖縄のアカギや松でね、つくっていた。丸木をね、くりぬいた刳り舟です。“マルキンニ(丸木舟)” という。琉球は中国との貿易があるので、大きな船も造らないといけない。進貢船ですね。これはもうたくさんの木が必要。で、また大海原を渡っていくから、よく難破した。そしたらまた、琉球のこの島に生えている木を伐って船を造る。

必要なのは大木ですから、大きくなるまでにも時間がかかる。それで琉球中の大木が一気になくなった。それで、琉球以外の木を使うようになっていったんでしょう。

時代的にも、木を有効に使うには、ってなって、うすく製材した板を曲げてフネをつくるようになっていったのでしょうね。刳り舟はどうしても無駄が出てしまうからね。僕のおやじも、サイパンというところでものがなくなったときに和船をつくるように考えて、“南洋ハギ” を考えたんですが、発想のもとはサバニなんで、和船のように肋骨は入れなかったんです」

光のひと粒ひと粒に、杉の遺伝子が宿っている。

肋骨を入れたら横からの力に強くはなる。だがサバニは1人で中で動き回って漁をすることもあるから、邪魔にもなるだろう。スマートでありながら重心が低く、強度も考えられている。それがサバニというフネの特徴だ。その造りは、どちらかというと、波の力をはねかえすのではなくて、波と一体になる感じだ。これはサバニの中で昼寝をしてみるとわかる。波がくるといったん船壁が受け止めてから、

少し減衰して反対側に抜けていく感じがする。軽いファイバーのボートのように、ポンポン跳ねる感じもない。これには分厚い底板が効いているのかもしれない。

再び謙さんの話に耳を傾ける。

「ミーカガンね、水中眼鏡。糸満海人を象徴する道具だったんですが、これを使う漁師がいなくなった。サンゴ礁内の浅場で、網でとる漁がなくなってきたんです。

というのはどうしてかっていうと、埋め立てをしてサンゴが死んだ。死んだから魚がいなくなる。で、漁師は次第に沖に行くようになった。

今まで網でとる漁は、小さなフネに乗って出て、網をはって、フネから飛び込んで、水面をバチャバチャたたいて追い込んだんです。

バタフライという泳ぎあるでしょう。あれも、漁のときに魚を追い込むために使った泳ぎだと、僕は考えているんです。水中の魚の動きを見ながら、魚をびっくりさせて追い込むように泳がないといけないから。「バンッバンッ」ってね。近代の泳法といっても、その原型は昔からこの糸満にあったんだと思いますよ。

糸満漁師のこういう技やアイディアはすごいですよ。もうルールっていうのがない。台風でずうーっと沖でフネが難破しても、みんな平泳ぎでね、一日でも泳いで、糸満まで泳いで帰ってくる。そんな人がね、いっぱいいました。

これぐらい、昔の漁師は一日中でも魚みたいに泳いでいた。またいつも裸足なんで、足の裏がアヒルみたいに大きくて幅があった。これも、泳いでばかりいるから大きくなるのかなあ~と。まあ想像なんですけどね」

道具の手入れに始まり、終わる。

「それから鹿児島から長崎、五島列島なんかも戦後まで出かけていた。その先の島根、福井、能登半島までサバニで行ったっていう人もいます。太平洋側はというと、宮崎、大分、四国、和歌山、東京まで行って、千葉なんかだと習志野あたりまで行ったそうです。僕がこどものころ、そう聞きました。

瀬戸内海はもちろん、静岡の焼津ではこんな話もあります。エンジンつきのサバニのね、プロペラにロープが絡んだってときに、「これを外せる人はいないか!」と人を探した。誰かが「琉球人だったら外せる」と言ったそうです。潜るから。で、潜っていって外した。そういう話をいろいろ年寄りから聞いています。

フィリピン、シンガポール、東南アジアはもちろん、あちこちで、糸満の人は魚や貝やイカ、海藻をとって、その土地にまた暮らしたりもして、世界にはばたいていったんです。キューバやブラジルなんかにもね、子孫がいます」

謙さんの話が終わるころ、外はもう日が暮れて青い世界になっていた。沖縄では青い色は“あの世の色” でもあるとされる。琉球の幾多の出来事とともに歩んできたサバニが、宵闇のなか静かに船出を待っていた。

*

2週間後の11月21日、久しぶりに工房を訪ねると、清さんたちは不在で、サバニはすでに美しいカーブを持った船になっていた。お湯をかけながら板を曲げていく工程を見たかったのだが、それは叶わなかったようだ。工房での作業はなかったので、南の漁港にある南洋ハギの製作現場へとむかった。

真新しい高架の道路を走り、運河のようになった海を渡る。遠くには今日も慶良間(ケラマ)の島々が見えた。ケラマには何シーズンか前にクジラの撮影で行ったきりだ。

那覇から約40キロ、この入り組んだ島々には、冬になるとザトウクジラがやってくる。20代になりたてのころ、無人島に泊まりながら、シーカヤックを漕いで

周辺をくまなく探してまわったことがある。

愛用のファルトボートと。1991年

冬のケラマは波が高い。海は広く、僕のカヤックは限りなく小さい。おまけに、穴があいたらすぐ沈む布張りのファルトボートときている。当時お世話になったダイビングガイドの川井和則さんにも「学生、カヌーじゃ視線が低い。絶対無理だ」と断言されていた。だが無理だといわれると挑戦したくなるもの。僕は粘り続けた。今でこそホエールウォッチング協会もでき、高台からの観察と無線での連絡、

という万全の体制となっているが、そのひとつ前の時代だった。

数日後、男岩(ウガン)と呼ばれる海上にそそりたつ岩の近くの崖で双眼鏡を懸命にのぞいていると、砕ける波頭の白とは微妙に違うブロー(呼吸のしぶき)らしきものが見えた。転げるように崖を駆け下り、猫の額ほどの浜に揚げてあるカヤックを強引に下ろして漕ぎ出す。気ばかりが焦り、当時としては軽いはずのワーナーのパドル(カイ)が重く感じた。

しばらくして、ブローがあがったと思われる場所に着く。漁船もダイビングボートもいない。腰と船とをロープで結び、水中カメラを手に海に入る。底の見えない海のなか、曇り空で光の筋もなく、青黒い世界が広がるばかりだ。クジラに会いたい一心でそれから数時間、体が冷え切るまで待った。

結局、このときのキャンプでは、クジラに会うことは出来なかった。ザトウクジラの泳ぐスピードは速く、テール(尾)をあげて潜った後は数十分深みにいることもある。今にして思えば非常に確率の低いことをしていたわけだ。だが、自然のなかでは何が起きるかわからない。この「待っていればいつか会える」という僕のやり方は、後のジュゴンのときに実を結ぶことになる。

頭を持ち上げるザトウクジラ。ケラマ/2005年

*

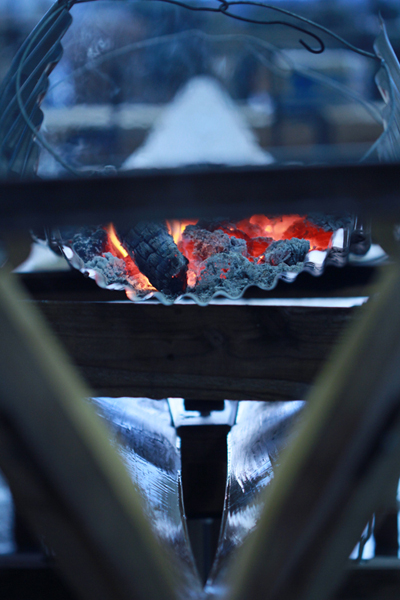

南洋ハギの製作現場となっている倉庫では、大城昇さんたちがちょうど板の曲げに入っているところだった。本ハギの工程をずっと見てきたので、パッと見ると板厚のうすさに目がいく。だがそれでも力づくで曲げたりはできない。水をかけ、熱を与え、時間をかけて徐々にカーブをつけていくのだ。

安全祈願式のときに感じた、昇さんのただならぬ存在感は健在だった。炎の加減、湿り具合、板の曲がり、そのすべてを推し量りながら作業を進めているのがわかった。彼が無口であることも手伝って、炎の向こうにいる姿は、さながらサバニを生み出す神のようだった。

作業場をざっと見渡すと、薪を載せる板がトタンであることに、南洋ハギならではのやり方を感じた。沖縄の中南部では、それまでの萱葺き、瓦葺が沖縄戦で焼けたあと、家々の屋根はしばらくトタン葺きの場合が多かった。当時は、それが一番身近な材料だったのだ。

謙さんの父親、新太郎さんが南洋ハギを考えたころのサイパンも、日本軍の基地とされていたために、ひどい戦渦を受けていた。かの地でも、トタンはそうした中で調達できる、数少ない資材だったのではないだろうか。

サイパン島の北端には、「バンザイ・クリフ」と呼ばれている崖がある。その名の通り、米軍に追い詰められた日本兵と民間人が「バンザイ」を叫びながら飛び降りた場所である。その数は1500名とも2000名ともいわれる。亡くなられた方々の詳しい人数は分かっていない。 それは沖縄戦での、摩文仁の丘の出来事に酷似している。重要なのは、両方とも、実際に追い詰めたのは米軍だが、その前に、

自ら死を選ぶように教育されてきた状況があるということだ。

先日の“主権回復・国際社会復帰を記念する式典”で突如叫ばれた「バンザーイ」。それに唱和した日本の議員たち。こどもたちの教科書から、隙あらば戦争の詳細を消していこうとする動き。これらの先にあるものは恐ろしい。

サイパンには、“米軍をも感動させた”と映画化もされた大場隊の逸話などもある。“住民を気遣った兵隊もいた”という話も、沖縄戦では聞かれる。しかしそれらは、崖から飛び降りざるを得なかった、また愛する者に手をかけざるを得なかった、多くの方々の死の重みを、消し去れるものではない。「軍隊は住民を守らない」それが、おじいやおばあから沖縄戦の実際を聞いてきたなかではっきりとしている、真実である。

*

昇さんの手先を目で追っていくと、板の表面から湯気がさかんにあがっているのが見える。スプレーを噴いても、棒の先につけた雑巾で濡らしても、瞬く間に乾いていくのがわかる。作業は火と水の微妙なバランスの上に立っているのだ。

時折、トタンの間に手を差し入れては、温度を確認する。このあたりは体で覚えているのだろう。その後、船から離れ、全体の曲がり具合を確かめる。じっとサバニに視線を注ぐ姿がゆるぎない。

湯気が海上の雲のように漂い、消える。

炎というのは不思議な生きものだ。一瞬も同じ姿がない。それでいて、時間の川のように連綿と続いている。消防士をやっている先輩が言っていた。

「火を消そうと思っても消えない。生きものだから生き延びようとするさね。火の気持ちになって、その生きてるモトを考えるわけさ。そしたら仕事のやり方が見えてくる」

トタンの位置を徐々にずらしながら、昇さんは火を見つめている。生きものである以上、時に暴れることもあるだろう。人間が火を使い始めてから長い時間が経つというが、火を使うとき、使う側の品格が問われることは、昔も今も確かなようだ。

倉庫の入口にはたくさんの材木が積み上げてある。樹の丸い断面を残しながら、丸太が板材になって佇んでいる様子は不思議だった。それぞれの出身地の風景を想像する。人里はなれた山奥の杉林。あるいは、家々のすぐ裏手の林から。こうして材木になる前は、まっすぐに土にねざし、水を吸い上げて生きていた。今でも、材の多くは水分である。サバニに使うには、十分な乾燥が必要だ。それを怠ると、出来上がってからの収縮が大きく、ひび割れを起こす。清さんが語っていた。

「僕のつくったフネが違う、ってウミンチューが言うから、何がちがうのか?って聞いてみたら、“水漏れがない”って。材料どうしのすり合わせが、ちゃんとできているということだろうね。船が水漏れおこしたらしょうがないさ。すりあわせの前にも、“しっかりと木を乾燥させている” という条件があるさ。

それと、このすり合わせのやり方も違うはず。けっこう力抜いて、軽く、軽く、やればね、きれいに仕上がる。土台にしっかり固定しておく必要もありますよ。

ぐらぐら動いたら、すり合わせの面も動いて、きれいにできない」

「いまは世の中便利さ。すきまがあいても、シリコンとか接着剤で防水いくらでもできる。じゃ、昔モノがないとき、どういうふうに水漏れ防いだか。といったら、この“すり合わせ” さ。最初にきれいに合わせてくしかない。

木を乾燥させる。で、きれいにすり合わせて。またフンルー。あれ作り方まちがえると逆にすきまがひらくよ。入れ方まちがうと。ほら、表と裏でくびれの太さが若干違うでしょ。勾配つけてあるさ。これではめ込んでいくほど、木と木どうしが引っ張るわけ。接着剤がない時代は、もっと勾配つけてるよ。

フネの穴のほうも勾配つけてあるさ。両方の角度があわさって、強度上げるんだから。すきまがあいててもこれ押し込んだらぎゅっと締まるよ。1艘ぶん、150個ぐらいあるかな。ぜんぶ飾りじゃないさ、小さいものでもそれぞれフネにとって役目がある」

南洋ハギは、本ハギに比べれば細かさを求めないという。それは見ていてわかった。たしかに材料が足りなかった時代のことを思わせる。ただ、軽いので、浜に揚げるときなどには扱いやすいはずだ。海での耐久性は当然、落ちるだろう。

倉庫にFM沖縄のラジオが流れる。擦り合わせを昇さんではなく、ほかの二人でやっているが、材がうすくてブレるうえに、方言のかけあいがユーモラスで漫才みたいだ。倉庫のほかのメンバーがニヤニヤしながらそれを見ている。地面への固定が弱いのと、力が強すぎるのだ。どうしてもガタガタ動くのを、あーでもないこーでもない、とやっている。無口な昇さんとは対照的だ。

素人ながら、“固定からやり直せばいいのに…” と思わずにはいられないが、南洋ハギだからいいか、とも思えてしまう。謙さんのお父さん、新太郎さんの大らかな笑顔が見えたような気がした。

杉の表面を削ると、かつての水の道が現れた。

夕暮れの光が倉庫に差し込むころ、サバニの側壁はかなりのカーブを描くようになっていた。僕が来てからも、もう5時間は熱しただろうか。トタンの上の炭もこんもりと赤く、熾き(おき)になって安定している。見た目が派手な炎よりも、平均的に熱が届いていると思われた。作業が再開されていないか、海人工房へといったん戻る。ドアが閉められ暗い工房の中に、サバニが朝と同じ状態で置かれていた。

静まりかえった部屋のなか、杉の肌に触れてみる。少し湿気を含んだような手触りに、懐かしい気配を覚えた。森の中で触れる樹の感触と同じだと思った。“そうだ、サバニづくりは、森の生命を海へと連れていくことなんだ”

沖縄の豊年祭の原型のひとつには、天から森の奥へとカミが降り、人を通じて海へとむかう流れがある。だから人は、天を拝み、森を拝み、川を拝み、海に手をあわせる。そのあいだには、いつも水の存在がある。サバニをつくることはそのまま、この道筋をたどることなのかもしれない。そんなことに今さらながら気づいて、僕は静かにうれしかった。

漁港の倉庫に戻り、しばらくすると日が暮れた。昇さんが声をかけ、材の上からトタンを外す。サバニをこれまで暖めつづけた火には、倉庫の外で水がかけられた。小さくあがっていた炎が消え、水蒸気があがる。それは地表に湧き出たマグマが、海水に冷やされて蒸気を噴き上げる様子に似ていた。

火と水はともに地球にありながら、長いあいだ絶妙な均衡を保っている。杉の板をサバニに変えるにも、火と水が必要だ。そこには人間の関わりも欠かせないが、加えるのはほんの少しの力でいい。主役は自然なのだ。

トタンを取り去ると、そこにはすでにサバニの形を成している樹があった。昇さんがまたじっと遠くから船体を見つめている。ほんとうに印象的な視線だ。ほんの数ミリの違いでも、フネはまっすぐには進まなくなるのだろう。水の粒子どうしの強い絆のなかへ、船は割り込むのだ。南洋ハギがおおらかなフネだとはいえ、実用品である以上、ここはこだわる場所なのだ、とその目は語っているようだった。

船体のサイズを一箇所一箇所、メジャーで測っていく。昇さんは小さくうなずくと、片づけをはじめた。

一日が終わった。外ももうとっぷりと暮れている。朝から長い時間がすぎていたが、その実感がない。あらためて、火という存在の不思議さを思った。

Essayへ戻る

第9回・サバニ大工 ~糸満うみんちゅのこころ~ その4

累計:6044 今日:2 昨日:0