連載6 沖縄サバニ・海洋文化の今

第6回 サバニ大工 ~ 糸満うみんちゅのこころ ~ その1

南城市での帆掛けサバニレース。

沖縄の糸満といえば、漁業のまちとして名前が知られている。近年では糸満高校の甲子園出場もあった。かつて糸満には「糸満売り(イチマンウイ)」と称された、漁師の世界の年季奉公があった。戦前から、追い込み漁と独自の潜水技術で広く世界に名をはせていた糸満漁師の世界の、層の厚さを支えていたのが、地方の農村の貧しい家の子どもたちだった。

「ヤトゥイングヮ(雇われ子)」「コーイングヮ(買った子)」と呼ばれ、

借金のかたに各地から集められ、海で働かされていたのである。畑に雇われた子もいたという。女の子は港や商店、魚工場などに雇われる子が多かった。糸満以外にも、慶良間諸島や読谷、久米島などでその制度はおこなわれていたとされる。

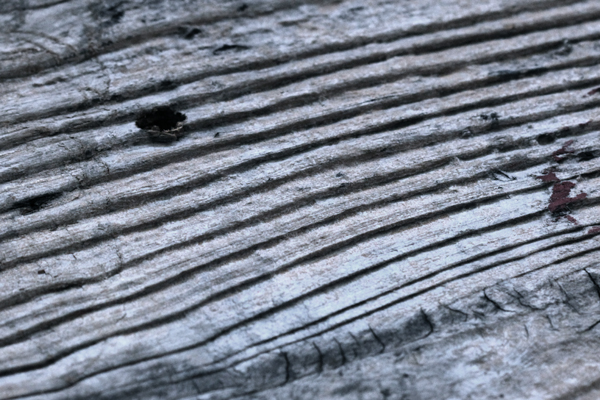

朽ちたサバニの装具。金属の文明は、木の文化に支えられている。

なかには海が好きな子もいただろう。だが冬の寒風吹きすさぶ海上や水中での仕事は、言うまでもなく重労働である。家の借金をかえすまでは、いくらきつくても簡単に逃げることはできない。

売られてきた子たちは、小さな帆掛け船に乗り込み、日本近海だけでなく、遠くインド洋やフィリピンまで出かけていった。そうして長年従事しているうちに、海人(ウミンチュ/漁師)としては一人前になっていったのだ。外国にそのまま根をおろした者もいたに違いない。

そんな歴史もある糸満も埋立が進み、本来の浜辺はなくなった。岸ちかくで大きな魚が獲れなくなった現在では、5トンを超える漁船が港に並び、陸地の見えないほどの沖合に設置された「パヤオ」と呼ばれる浮き漁礁でのマグロ漁などを主に行なっている。

かつての賑わいは漁港にはないが、その埋立地の空虚さを埋めるように、いま小さな海人文化の灯火が生まれようとしている。その拠点が「糸満海人工房・資料館」である。

かねてより工房として造船を請け負っていたが、2009年11月からは糸満市の協力により、現在のきれいな施設に移った。失われつつある海人の文化を先達たちに学び、新しく伝承していくことを目的に、NPO法人「ハマスーキ」が中心になり運営されている。

ハマスーキとは、海辺に多く育つ木「モンパノキ」のことだ。材がやわらかく乾燥しにくいうえ、反りにくい。漁具に加工しやすいことに昔の人は目をつけ、この木で水中眼鏡などを造っていた。工房に併設された一般見学も可能な資料館の館内には、各家庭や港から収集された漁具や漁船が展示されている。

南城市のサバニレースがきっかけで知り合ったチーム綾風(あやかじ)の津輕さんから海人工房で新しいサバニ建造が行われるというメールをいただいたのは、慌しい夏もようやく落ち着きを取り戻した9月下旬のことだった。このサバニは、本部(もとぶ)町にある海洋博記念公園からの依頼を受け、展示用に造られるということだった。

2012年10月4日、僕はサバニの製作安全祈願式が行われる工房に向かった。

久しぶりの糸満だが、コザから自動車道に乗って1時間、一般道へ降りたところはもう糸満の北口である。車の時間に慣れてしまっている自分に少しさびしさを覚えながら、会場へと急ぐ。空はきれいに晴れている。途中、高架橋から慶良間の島々が見えた。

友人のダイビングガイド・吉村強は、今日もお客さんを連れて、愛するケラマの海に潜っているだろうか。去年の冬は、彼の人懐こい二人の子どもたちと、やんばるの森でキャンプをした。妻の姪っ子・しーちゃんは、すっかりこの二人が気に入って、別れ際はとてもさびしそうだったのだ。

今年の冬もまたあの子どもたちの笑顔を見られるだろうか。霞んで見える遠くの島影にも人の暮らしがあることを想うと、どこかほっとする。

木製の浮き。

工房にはたくさんのひとが詰めかけていた。サバニレースで見かけた人たちの姿もある。みんな何かそわそわした感じで、その時がくるのを待っている様子だった。式は満潮むかいの時刻に合わせて始められる。潮が満ちていく時の流れにのせて、祝い事は行われるのだ。海のいのちの産卵や放精と同じように。そして僕たち人間も、この月のリズムに合わせて産まれてくる。

人の輪の中に、久しぶりに会う男がいた。イタルだ。大学の後輩である。詳しいことは忘れてしまったが、僕のいたダイビング部にしばらく入っていた。部の存在というよりも海そのものが好きな感じで、通じるものがあった。お互いに追い求めるものを優先し、それほど深くつきあうでもなく、それぞれの経験を重ねていったのだと思う。

いつか彼のアパートに訪ねたとき、ニコンのどでかい望遠レンズを見せてくれたことがあった。それで屋久島のシカを撮りたいのだという。

「誰も撮ったことがないような、すごいやつを撮りたいんです」

彼の静かだが情熱を秘めた目を見ていると、その夢はたぶん叶うだろうと思った。自分の好きなことを知り、追い求められる者の幸せな表情がそこにはあった。

その後、人生に迷い、撮りためたフィルムを全部捨ててしまったという話を聞いたこともあった。“苦労してモノにした写真を処分する”それは時に命をかけて撮影をするカメラマンにとって、もっともつらいことだ。何があったのか、もちろん僕は聞けなかった。

そのころから10年以上の時がすぎ、いま彼は映像制作のプロダクションと契約してカメラマンをやっているという。もらった名刺には、僕も知っている会社の名前があった。この大手なら生活もたぶん大丈夫だろう。

“彼女はいる?”僕の不遠慮な問いにも、「はい」と、にやっと笑って答える。いいやつなのだ。

彼は今回NHKの依頼を請け、このサバニ製作を密着してビデオ記録していく。

スチール(写真)にせよムービー(ビデオ)にせよ、同じ対象を記録していくときには、互いのフレームに入らないようにしたり、現場の空気を和やかにしたり、とそれなりの心配りが必要だ。その点も心配はなくなった。

撮影のポジションは限定されるが、それは大きな問題ではない。むこうの編集マンも、僕の切るシャッター音を音声ラインから消さなければいけないはずだ。けれど、それはお互いに真剣で誠実であれば、受け入れられるものである。テレビのカメラマンはマナーの悪い人間も多いが、イタルならきっと気持ちよく一緒に現場ですごせるだろう。彼の撮った映像を後で見る楽しみもできた。

スタッフの最高齢は80歳。上原謙さん(左)と、NPOの頼れる頭脳、城野さん。

*

NPOのスタッフは、年齢もまちまちだ。みな感じがいい。海が好き、サバニが好き、という点でみんなの気持ちが繋がれた、穏やかな空気が会場には流れている。

ハマスーキの理事長・上原謙さんは一番の働き手だ。小さい体でテキパキと準備に動いている。式をなるべく伝統に寄り添って行うためには、歳を重ねた者の智恵と記憶とが頼りとなる。忙しいのに、冗談をちょこちょこ口にしてはまわりを和ませている。すてきな人だ。

今回はふたつの製造法で2隻のサバニを造る。「南洋ハギ」という製造法のフネを担当する船大工の大城昇さんは、色白で上背が大きい。見事な白髪だが、肌の艶がいい。どこか外国のひとのようだなと思った。胸板がぶ厚い。物静かでやわらかいが、只モノではない肉体の存在感がある。資料館には彼の造ったサバニが置いてあった。海から上がり乾いてはいるが、美しい。

船大工・大城昇さん。

「本ハギ」という製造法のフネを担当する船大工の大城清さんは、色がどす黒い。

豪快に笑う様子はいかにも海の男、という感じだ。この工房で作業をするのはこの清さんと高良さんで、昇さんは離れた港の工場でほかの作業員2名と取りくむ予定である。ひとりで撮影にあたる僕は、両方を同時に見ていくことはできない。主に本ハギの工程を追うことになるだろう。南洋ハギのスタイルのもとは本ハギだからである。

船大工・大城清さん。

もうひとり、レースで見たひとがいた。南城市のレースで優勝したのは「新太郎丸」というサバニだったが、そのトップの表彰台に上っていた男性だ。後背筋がとんでもなくがっしりとしている。一目見て優れたアスリートだと分かるその人が、清さんの弟子として今回の製造に携わる高良和昭さんだった。いわば次代を担う人材だ。

サバニ製造は現代のメイン産業ではない。仕事の量が限られているなかで、新たにこの職に就こうとするのは相当の覚悟が必要だろう。続けていくには、その覚悟を支える土台としての家庭と、どれだけサバニを好きかが問われる。それは人にではない、自分自身に問われるものである。

高良和昭さん。

外の駐車場にその優勝した「上原新太郎丸」が置かれていた。まだレースの時のステッカーが貼られ精悍なボートのような印象だが、よく見るとそれは確かにサバニ独特のフォルムを持っている。帆掛けサバニレースは、目的こそ違うけれど、間違いなく過去のサバニにいのちを吹き込んでいる、と思った。フネは海に浮かぶべき存在なのだ。

このサバニは、上原謙さんのお父さんの名前をとっている。1935年ごろ、糸満からサイパンに渡っていた新太郎さんは、現地でサバニを造るときに困ってしまった。それまでの「本ハギ」では厚みのある杉が必要。当時は戦争の影響で木材が不足していた。それでも可能な製造法として、薄い板を活用してフネを組みあげる「南洋ハギ」を考え出したという。物資不足のつづく沖縄でも、この方法によって造られたサバニは戦後の人々の食卓を支え続けた。

謙さんの父、上原新太郎さん。

*

お昼が近づき、ゆっくりと挨拶が始まった。何時、と決まったかたちではなく、潮にだいたい合わせて始まるのが心地いい。紅白の横断幕の前で、現場人間そのものという感じの清さんたちはやや恥ずかしげだ。そして同時に誇らしさもにじむ。

古いサバニを修復することは多く行われているが、新造船の需要は手入れの手間がかからないグラスファイバー製のフネがほとんどだ。あとは、競漕も行われるハーリーなどの祭祀に使うものもあるが、毎日使う海人のフネとは違う。痛むことも少ないから、造り替えの機会は少ない。清さんたちサバニ製作所の収入も、ファイバー船が支えている。その中で、どうしても失われていく技術があるのは避けられない。沖縄で、ちゃんとした技術を持つサバニ大工は清さんや昇さんを含め、

もう数名だけだという。

「本来の技術」という線引きは難しいが、伝統は伝統として謙虚に引き継いだうえで新しい技を生み出すことが大切なのではないだろうか。長く受け継がれ、洗練されてきた伝統的なものには、それだけの価値がある。僕たちカメラマンは、そのあたりをしっかりと見据えないといけないだろう。しかし本質を見抜くことは難しい。それは撮りながらでしかわからないのも事実だ。

今回は「本ハギ」「南洋ハギ」ふたつの製造法が実際に見られることも貴重である。映像に記録され、海洋文化館に展示もされるということは、これが後世に伝える資料のスタンダードともなるということである。責任は非常に大きいといえる。

杉の上に次々と供え物が置かれていく。米、マース(海塩)、泡盛が用意される。木造船は、木の中にある精の部分を人間の大工が削りだし、フネの形に再構築していく作業だ。人間がただ組み上げるのではない。木に乗せてもらうのだ。いいかげんな仕事をし、一度木の機嫌を損ねたなら、それは海での事故として即、ひとのいのちに関わってくる。

祈願式が始まった。材の上に造り手が座り、木のカミに語りかける。一同が正座をすると、会場の空気がきゅっと引き締まった。最長老の謙さんが中心になって進める。

“これから仕事を始めさせていただきます。丁寧に心をこめて木と向かい合っていきますので、事故のないように、無事仕事を完成させてください”そんな大意のことを手を合わせながら述べていく。謙さんも確信があって並べている言葉ではないのだろう。スムーズではない。まず彼自身がモノづくりのひとだから、これから仕事に入るにあたっての思いを素直に語っているのだ。それが、型にはまったウートゥトゥ(拝みの言葉)とは違っていて、すっと心に届いた。

木が静かに聴いている気がする。そして、フネになることを黙って承知した気がした。きっと仕事はうまくいくだろう。あとは人間がいかにそのフネを大切に使っていくかだ。できるなら、その木の寿命よりも長く。

このサバニには、定評のある九州産のお肥杉(オビスギ)を使用する。この杉は、樹脂を多く含み、水に比較的強い。また節が多いものの、そこが穴(シニブシ/死節)にはならず材として使える範囲が広いことから、船材としてかねてより採用されてきたという。いつかその生えているところに行ってみたいと思う。

そんな想いはみなが持つらしく、沖縄からその産地までサバニに乗っていったプロジェクトもあった。ルーツや繋がりの道筋を確かめることは、ひとの心の迷いを鎮め、僕たちの行く先を照らし出してくれる。

並べられた昔人の大工道具から、昇さんと清さんが金槌を取り上げ、材をたたく。100年前の大工が聴いていたものと同じ音だ。米をつまんで乗せ、ミキ(神酒/今回は泡盛)をふりかけ、マースを撒きながら歩く。そして材の端を、ふりかぶった釿(ちょうな)で何回か削る。木の粉が鮮やかに散り、くすんだ灰色に近かった杉の断面が顔をのぞかせた。中の新しい木目を見ていると、これから作業が始まるのだ、という実感がわいてくる。手作りの祈願式はこうして無事執り行われた。

サバニは、樹のいのちが船になったものである。

*

その後は参加者のみならず、造り手も一緒になって、並べられた道具の数々に見入った。この漁具や工具のほとんどは、タクシーの運転手をしながら、謙さんがこつこつと収集してきたものである。

彼は子どものころ、「最後のミーカガン作りの名人」と言われた金城勇吉さんの漁具造りを手伝って学んだ経験がある。金城さんの亡き後、子孫の方から譲ってもらった道具を今も使って、ミーカガンや様々な漁具をこの工房で造っている。

当時の木工技術を伝える数少ない造り手だ。

ミーカガンを胸に、上原謙さん。

糸満の玉城保太郎さんが明治時代に発明したといわれる水中眼鏡「ミーカガン」は、それまで水中では裸眼で魚を追うしかなかった世界中の海人に受け入れられ、

広がっていった。100年以上前のものもあるというのに、その形は最新の競泳用ゴーグルと変わらない。そのうえ完全オーダーメイドで、ひとりひとりの顔にあわせて造られていたというからすごい。発明当時は高価で、牛1頭でも交換できなかったこともあるという。

水中では、深く潜ると水圧でゴーグル内の空気が収縮し、結果として目玉が引っ張られることになる。そのため、鼻までを覆い、鼻からの空気で内圧調整ができるスキューバダイビング用のマスクと違って、ゴーグルタイプはどうしても目を傷めてしまう。しかし、中の空気が極限まで少なくなるように顔にぴったりとフィットさせて造り込まれた深潜り用のミーカガンもあり、その手業の細やかさにはため息がでる。

清さんたちは、昔の大工たちの道具を手に取りながら、仕事談義に花を咲かせている。どうやって持つんだ?というような巨大な鋸が目を引く。だが清さんたちに言わせると、この道具の重さ、大きさがかえって作業を正確に、楽にするのだという。切断面をまっすぐに保つためにも必要なのだろう。

火をおこす道具もある。これは昔、ガスもマッチもなかったときに摩擦で火をおこしたころのもの。今でもそんな状況になれば役に立つだろう。形も舟のマストのようで美しい。

クサビの役目をするフンルー(フンドゥー)が、また興味深い。この形で板どうしをつなぎ合わせるのは分かるが、さらに外側と内側とで、微妙に角度を変えてあるという。つまり、このフンルーを側面からはめこんでいくほどに、材どうしはぎゅっと引きつけられるわけである。

この細かいつくりに対応して船体のはめこむ穴のほうも細かな加工が要求される。穴をあけ、ボルトを通して締めるだけのDIYは僕もよくするが、昔のものを見ていると、技術の差だけでなく、根本から発想が違うように思えてくる。僕たちはほんとうに大切なものを失いながら便利さを手に入れてきたのだな、と今更ながら感じるのだ。

今回のサバニでは接着剤も使用するが、それは主ではない。ボルトのかわりにフンルーを、釘のかわりにはルークギ(竹釘)を使う。モノがないからこそ生まれた工夫、なのだが、それは逆に言えば、モノがたくさんあると工夫をしなくなる、ということを端的に語っているような気がしてならない。

製作中のフンルーとルークギ。

資料館をゆっくりと歩いてみる。展示品はガラスケースに入っていないものも多い。手に取ってみると、木の感触も手伝ってか、実際に使っていたひとの体温までも感じる気がした。

壁には、1961年に撮られた洋上の帆掛けサバニの写真もあった。毛布を衣類に仕立てた冬服を着た男がひとり、小さなサバニに乗っている。遠地へもひとりで行けるものなのだろうか。南城市のレースでも、荒木さんたちの女海想(おんな かいそう)チームは女性3人というミニマムな構成だった。

帆のコントロールなど作業のペースは落ちるが、基本は漕ぐのではなく風に乗せて進めるフネだ。サバニの航走性能の優秀さは、国際的なヨットレース、アメリカズカップに出場する船の設計者が参考にしたほどだという。単独航海をする現代のヨットの原型のように、昔、たったひとりで遠洋にむかった人もいたのかもしれない。

薄暗い展示室を出ると、懇談も一息ついて静かになった工房の空間があった。

謙さんたちは後片付けに入り始めている。式典は終わったが、作業はこれから始まるのだ。当たり前だが大工にとってはそれが日常である。いつものことながら、カメラマンとしてその様子を間近で見られる期待と同時に、その世界を日常にできる者への羨望の念がある。高良さんがうらやましかった。

だが道を選ぶのはいつも自分だ。憧れはあっても、僕は高良さんと同じ道を選んでいない。つまりそれは、本当にやりたいことではない、ということなのだろう。

僕が今やりたいのは、清さんたちの姿を通して物語をつむぎだすことである。

豚の血で染めた、さまざまな色の漁網。

壁には漁網が所狭しと下げてある。それぞれが現役のころは、海人の手にひかれ、海原のまばゆい光を浴びていたのだろう。今は落ち着いた佇まいで、来場者に静かな物語を伝えている。「豚の血で染めたもの」との解説があった。

ゥワー(豚)が多くの人の暮らしの身近にあったのは、まだほんの50年ほど前のことだ。網の多様な色をじっくりと見る。血の色でさえ、こんなにたくさんの彩りがある。そしてそれは、時の重みが加わることで表されたものである。

僕たちはあまりにも自然や自分たちのことについて知らない。時を超えて大切なものは磨かれ、受け継がれていく。そのことを、このサバニの取材でも表現できるだろうか。外に出ると、滑走路にむかう飛行機が夕空に小さく飛んでいるのが見えた。その下の石垣にも、時に色を美しく変えられた網が静かにたたずんでいた。

Essayへ戻る

第7回・サバニ大工 ~糸満うみんちゅのこころ~ その2

累計:8952 今日:1 昨日:1